MARGARET DOLL ROD

Il y a beaucoup de

one man bands aujourd'hui. Pas mal de groupes de filles aussi. One

woman band, c'est plus rare. En septembre dernier, lors du FME

(Festival des Musiques Emergentes), Margaret Doll Rod jouait deux soirs

consécutifs dans un sous-sol à Rouyn-Noranda, petite

ville située au milieu des bois dans le Nord du Québec.

Partageant les planches avec le guitariste rockabilly Bloodshot Bill,

elle laisse le public aussi pantois que lors des plus sauvages

prestations des Demolition Doll Rods. Seule sur scène, elle fait

un peu penser à une Iggy Pop jeune et au féminin.

Honnête, habitée et crue, Margaret Doll Rod se met

à nu au propre comme au figuré. Après le

remplacement de Christine "Thumpurr" Doll Rod par Tia "Baby Doll" Doll

Rod, et la parution de There's A Difference, le quatrième album

des DDR, le trio qui fit basculer la chose à Detroit dans le

millénaire suivant vient d'officialiser sa séparation.

Entre temps, les Demolition tournèrent avec The Jon Spencer

Blues Explosion, Guitar Wolf ou les Scientists et influencèrent

tout un tas de gens, de Peaches à Tunnel of Love. Pas rien.

Mais, dans quelques années, quand les dictionnaires raisonneront

en écrivant que le groupe réactive le son local avec une

énergie magnétique et sexuelle qui tient d'Ike, Tina et

Jayne County, ils oublieront bien sûr que tout ça ne fut

pas forcément facile à gérer au quotidien. Depuis

le split des Doll Rods, Margaret explique avoir quitté le Nord

des Etats-Unis pour le Sud de l'Italie, où elle est partie se

marier. Elle a également enregistré deux albums en 2005,

l'un à Detroit et l'autre au Brésil. Le premier propose

une excitante voie de reconstruction dans la continuation et s'appelle

Enchanté.

Dig It ! : Que s'est-il passé avec les Demolition Doll Rods ?

Dig It ! : Que s'est-il passé avec les Demolition Doll Rods ?

Margaret : Ma soeur (la batteuse -nda) a eu un bébé, qui a aujourd'hui un an. Nous avons essayé de jouer avec différents batteurs, dont la copine de Dan, mais il n'en est rien sorti de vraiment stimulant. J'étais très désorientée en rentrant à la maison. Nous avions un nouvel album de prêt pour le label indépendant Swami et je voulais qu'on soit réglo avec eux, mais il y avait de gros problèmes. Disons que c'étaient de petits problèmes pour moi, mais qu'ils étaient énormes pour la copine de Dan. On venait de finir une super tournée avec les Cramps. Nous avions joué au Fillmore et on avait gagné de l'argent à la fin de la tournée européenne... Mais je pense qu'elle ne m'aimait pas. Dan et moi étions sortis ensemble il y a longtemps... À la fin de la tournée, il a plié tout son matos et est reparti à la maison sans rien dire. En rentrant, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu, devant mon fiancé, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi pendant les deux prochaines années, sauf en public. Ça ne pouvait être plus clair. Mais il peut m'embrasser le cul, car je ne suis pas le genre de personne qui fait des apparitions "en public". Tu es mon ami ou tu ne l'es pas. Et puis je m'en fous. J'en ai conclu qu'il ne rejouerait plus dans les Doll Rods. Sans raison, ni explication. Qu'est-ce que je peux bien y faire ? Rien. Mais je veux respecter sa décision, le respecter lui et sa copine. Il est venu chez moi prendre le reste de son matos. Ça m'a vraiment énervé parce que c'était du matériel que les Doll Rods avaient acheté ensemble et il a soudain décidé que c'était à lui. Je ne voulais pas me prendre la tête, je n'ai rien dit. Même si je le voulais, je ne pense pas pouvoir rejouer avec lui dans deux ans. Les Doll Rods étaient une magie totale. Quand on a commencé, Dan savait à peine jouer. On s'encourageait les uns les autres. Maintenant, c'est devenu un guitariste vraiment extraordinaire.

D.I : Ce genre de choses arrive rarement du jour au lendemain...

M : Très honnêtement, je le savais depuis longtemps. Avant même que ma sœur tombe enceinte. Chaque fois que nous partions pour une grosse tournée, Dan se plaignait en disant qu'il ne pouvait plus faire ça. On est excité quand on se lance dans une grande tournée, on va jouer avec The Cramps, on veut être heureux et surtout ne pas penser : "Oh mon Dieu, il va se barrer en plein milieu de la tournée !". C'est fatigant. Donc pour moi, ce fût comme un immense soulagement. J'ai écrit toutes les chansons des Doll Rods. Dan en a écrit deux en treize ans. J'écrivais toute la musique et ils arrivaient avec leur propre partie quand je leur chantais. Un jour, ils se sont mis à se plaindre des morceaux que je composais. Je leur ai alors dit qu'ils n'avaient qu'à en écrire. Christine m'a toujours filé un coup de main, mais Dan jamais. J'avais écrit pour les Doll Rods certaines des chansons qui se sont retrouvées sur Enchanté. Je me suis dit qu'après tout, j'allais les mettre sur mon propre disque. J'aime jouer. Je ne joue pas pour être célèbre. Je m'en fous que les White Stripes soient célèbres, je me fous de ce que font les White Stripes. En montant dans le camion, la dernière chose que je veux, c'est entendre ce que font les autres groupes... J'aime Dan et je l'aimerai probablement toujours. Et ma soeur et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Pour elle aussi c'est un soulagement. Il y avait toujours des embrouilles débiles. Si un drame arrive dans la vie, alors il faut le ramener sur scène. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, pour s'amuser sur scène. Quand on joue avec quelqu'un pendant treize ans, on n'a même plus besoin de parler. Il suffit de se regarder pour savoir ce que pense l'autre. C'était sûrement invivable pour sa copine. Je savais quand Dan allait descendre dans le public et se balader avec sa guitare, que je devais rester sur l'accord au cas où il se retrouverait débranché.

D.I : N'y a-t-il pas aussi une part d'amertume liée au succès de certains autres groupes?

M : Je nous voyais plus proches du Velvet Underground, des New York Dolls ou des Ramones que de Led Zeppelin. Moi, j'étais simplement heureuse à l'idée de me réveiller dans un endroit différent tous les jours, de croiser différentes personnes qui font différents trucs. Tout le monde pense que c'est si facile, alors que c'est vraiment dur. Pendant que les gens dormaient dans leur lit à la maison, j'ai souvent pieuté dans le camion en février par des températures en dessous de zéro. Mais c'est ce que j'aime. Parfois, on arrive dans un endroit où on est connu et on se retrouve alors dans un hotel hallucinant. Bien sûr que c'est bien. Une fois, on jouait en Floride et un type m'a donné une guitare. C'est génial. Bien sûr que ça ne m'arrivera pas dans mon boulot de tous les jours. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de marrant et naturel.

D. I : C'est facile de jouer avec toi ?

M : Non, certains pensent effectivement que c'est difficile. Je suis du genre acharné à la tâche. Mais je pense qu'il faut l'être ! On ne peut pas monter sur scène en se demandant ce que la copine va en penser ou en se disant : "Oh, je ne devrais pas faire ça". Sur scène, on n'est pas là pour parler. Tout le monde rentre à la maison si on fait ça. Je ne suis pas un génie. Je laisse aller et ne suis pas du genre à rester assise à travailler dessus pendant des heures. J'ai traîné pendant deux ans avec Lenny Kaye. Il m'a dit : "Évidemment que ça va être dur pour toi, car tu sais ce que tu veux et ce que tu fais. Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils font". Il m'a dit aussi qu'il resterait bien tout le temps avec moi si sa femme lui permettait (rires). Dan se demandait tout le temps s'il ne devait pas reformer les Gories. Ok, why not ? Mais pour l'instant on est en tournée avec les Cramps. On nous attend au Fillmore. Est-ce qu'on peut remonter dans le van ?

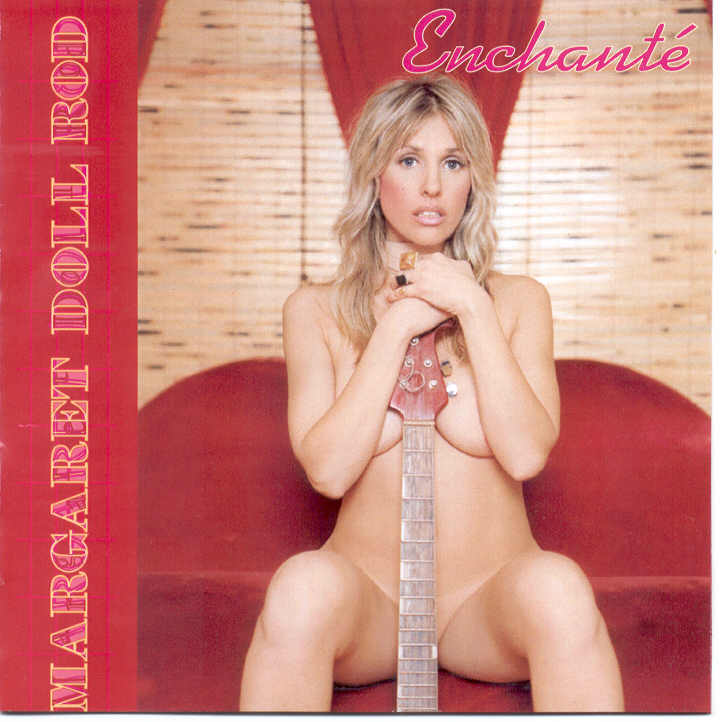

D.I : Sur les pochettes ou sur scène, tu t'affiches comme une militante de la nudité...

M : C'est ce que je suis (elle se marre). Je ne veux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ressembler à une star des années 50, 60 ou 70. Je ne veux pas porter de panoplie. Je ne suis pas James Brown, ni Elvis. Je ne suis personne d'autre que moi. Parfois je suis un peu grasse, parfois un peu fluette. J'ai parfois un sein plus gros que l'autre, un bouton là parfois. Mais c'est moi. C'est ma vie, je ne sais pas combien elle va durer. Mais pendant que je suis là, je veux me sentir bien en étant moi-même. C'est ma petite mission, ça n'est pas énorme mais vraiment important. Pour certaines personnes, apparemment c'est vraiment dur. Il est plus facile de regarder la jolie fille à la télé et de se faire la même coupe de cheveux qu'elle. Peut-être qu'après tout je ne suis pas si intelligente que ça. Mais c'est tout ce que je peux faire. Essayer de faire quelque chose d'autre serait complètement dingue. Même si certains y arrivent très bien.

D.I : Une vraie thérapie...

M : Énorme en ce qui me concerne. Je n'ai pas trop l'habitude d'en parler, mais j'ai été maltraitée quand j'étais gamine. Bon, et après ? Mais je pense que c'est important. Quand on est gosse, ça n'est pas parce qu'on porte un bikini... Enfant, on devrait pouvoir aller nu à la plage. La principale raison qui m'a poussée à jouer dans les Doll Rods n'était pas le désir d'être sexy, c'était pour affronter mes pires peurs. Quand t'as été maltraitée, la première chose qui t'effraie, c'est de te retrouver seul dès que quelqu'un ferme la porte. Il y a un gros canapé, et on se dit alors qu'on veut se tirer de là. Je me sentais plus à l'aise de faire ça devant une centaine de personnes. Tout le monde est là, je vais bien, ils peuvent me voir. Christine savait ça, Dan aussi. Je leur suis reconnaissante pour ça, car ça demande quantité d'amour. Au fond de moi-même j'étais coincée dans une bulle de peur.

D.I : Ça semble parfois en mettre certains un peu mal à l'aise.

D.I : Ça semble parfois en mettre certains un peu mal à l'aise.

M : Quelqu'un a craché hier soir. Ça m'était déjà arrivé, il y a un million d'années, quand nous avions joué avec les Cramps à Montréal. Je pense que c'est une façon punk rock de dire qu'on apprécie. Mais je dois dire que ça n'est pas ce que je préfère, ça se glisse dans le matos.. Tout le monde pense que Detroit est une grosse ville, mais c'est carrément petit en fait et tout le monde se connaît. Certains sont plus ou moins cruels que d'autres. Tout le monde est tellement connu, ce genre de trucs... On a parfois eu des critiques dans les journaux qui nous ont fait un peu mal. Mais rarement dans le public. Généralement, les gens restent littéralement bouche bée pendant les trois premières chansons. Mais au bout de la quatrième ou cinquième, ils aiment bien.

D.I : Et le fait de quitter les Etats-Unis pour l'Europe ? C'est une page qui se tourne ?

M : J'aime Detroit, c'est chez moi. Mais, du début à la fin, je n'ai jamais fait partie de la scène. Je ne sors jamais. Je jardine la plupart du temps, je fais des costumes, je cuisine, j'écris des chansons. Comme une vieille dame (rires). Il faut vraiment que ça soit un super concert pour que j'y aille. Je ne vais pas traîner dans les bars, je ne vais pas aux fêtes. Non pas que je sois contre ces choses, mais tout simplement parce que je suis alcoolique, en phase de guérison. J'avais vingt-trois ans quand il a fallu que je m'arrête. Le docteur m'a dit qu'il fallait que je change ma façon de vivre, l'alcool, la drogue, tout. Ou sinon je serais responsable de ma propre mort. Du sérieux. Si je vais à une fête où tout le monde est là à picoler, je m'ennuie. Pour beaucoup de gens, sortir implique nécessairement le fait de boire. Si on arrête, on peut très vite s'ennuyer dans sa tête. Il faut quelque chose de plus excitant dans la vie. C'est si différent de ce que vit le gars moyen accoudé au bar. Généralement, je préfère jouer dehors. Voir les arbres, mes amis, les fleurs et les oiseaux.

Dig It ! : Que s'est-il passé avec les Demolition Doll Rods ?

Dig It ! : Que s'est-il passé avec les Demolition Doll Rods ?Margaret : Ma soeur (la batteuse -nda) a eu un bébé, qui a aujourd'hui un an. Nous avons essayé de jouer avec différents batteurs, dont la copine de Dan, mais il n'en est rien sorti de vraiment stimulant. J'étais très désorientée en rentrant à la maison. Nous avions un nouvel album de prêt pour le label indépendant Swami et je voulais qu'on soit réglo avec eux, mais il y avait de gros problèmes. Disons que c'étaient de petits problèmes pour moi, mais qu'ils étaient énormes pour la copine de Dan. On venait de finir une super tournée avec les Cramps. Nous avions joué au Fillmore et on avait gagné de l'argent à la fin de la tournée européenne... Mais je pense qu'elle ne m'aimait pas. Dan et moi étions sortis ensemble il y a longtemps... À la fin de la tournée, il a plié tout son matos et est reparti à la maison sans rien dire. En rentrant, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu, devant mon fiancé, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi pendant les deux prochaines années, sauf en public. Ça ne pouvait être plus clair. Mais il peut m'embrasser le cul, car je ne suis pas le genre de personne qui fait des apparitions "en public". Tu es mon ami ou tu ne l'es pas. Et puis je m'en fous. J'en ai conclu qu'il ne rejouerait plus dans les Doll Rods. Sans raison, ni explication. Qu'est-ce que je peux bien y faire ? Rien. Mais je veux respecter sa décision, le respecter lui et sa copine. Il est venu chez moi prendre le reste de son matos. Ça m'a vraiment énervé parce que c'était du matériel que les Doll Rods avaient acheté ensemble et il a soudain décidé que c'était à lui. Je ne voulais pas me prendre la tête, je n'ai rien dit. Même si je le voulais, je ne pense pas pouvoir rejouer avec lui dans deux ans. Les Doll Rods étaient une magie totale. Quand on a commencé, Dan savait à peine jouer. On s'encourageait les uns les autres. Maintenant, c'est devenu un guitariste vraiment extraordinaire.

D.I : Ce genre de choses arrive rarement du jour au lendemain...

M : Très honnêtement, je le savais depuis longtemps. Avant même que ma sœur tombe enceinte. Chaque fois que nous partions pour une grosse tournée, Dan se plaignait en disant qu'il ne pouvait plus faire ça. On est excité quand on se lance dans une grande tournée, on va jouer avec The Cramps, on veut être heureux et surtout ne pas penser : "Oh mon Dieu, il va se barrer en plein milieu de la tournée !". C'est fatigant. Donc pour moi, ce fût comme un immense soulagement. J'ai écrit toutes les chansons des Doll Rods. Dan en a écrit deux en treize ans. J'écrivais toute la musique et ils arrivaient avec leur propre partie quand je leur chantais. Un jour, ils se sont mis à se plaindre des morceaux que je composais. Je leur ai alors dit qu'ils n'avaient qu'à en écrire. Christine m'a toujours filé un coup de main, mais Dan jamais. J'avais écrit pour les Doll Rods certaines des chansons qui se sont retrouvées sur Enchanté. Je me suis dit qu'après tout, j'allais les mettre sur mon propre disque. J'aime jouer. Je ne joue pas pour être célèbre. Je m'en fous que les White Stripes soient célèbres, je me fous de ce que font les White Stripes. En montant dans le camion, la dernière chose que je veux, c'est entendre ce que font les autres groupes... J'aime Dan et je l'aimerai probablement toujours. Et ma soeur et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Pour elle aussi c'est un soulagement. Il y avait toujours des embrouilles débiles. Si un drame arrive dans la vie, alors il faut le ramener sur scène. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, pour s'amuser sur scène. Quand on joue avec quelqu'un pendant treize ans, on n'a même plus besoin de parler. Il suffit de se regarder pour savoir ce que pense l'autre. C'était sûrement invivable pour sa copine. Je savais quand Dan allait descendre dans le public et se balader avec sa guitare, que je devais rester sur l'accord au cas où il se retrouverait débranché.

D.I : N'y a-t-il pas aussi une part d'amertume liée au succès de certains autres groupes?

M : Je nous voyais plus proches du Velvet Underground, des New York Dolls ou des Ramones que de Led Zeppelin. Moi, j'étais simplement heureuse à l'idée de me réveiller dans un endroit différent tous les jours, de croiser différentes personnes qui font différents trucs. Tout le monde pense que c'est si facile, alors que c'est vraiment dur. Pendant que les gens dormaient dans leur lit à la maison, j'ai souvent pieuté dans le camion en février par des températures en dessous de zéro. Mais c'est ce que j'aime. Parfois, on arrive dans un endroit où on est connu et on se retrouve alors dans un hotel hallucinant. Bien sûr que c'est bien. Une fois, on jouait en Floride et un type m'a donné une guitare. C'est génial. Bien sûr que ça ne m'arrivera pas dans mon boulot de tous les jours. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de marrant et naturel.

D. I : C'est facile de jouer avec toi ?

M : Non, certains pensent effectivement que c'est difficile. Je suis du genre acharné à la tâche. Mais je pense qu'il faut l'être ! On ne peut pas monter sur scène en se demandant ce que la copine va en penser ou en se disant : "Oh, je ne devrais pas faire ça". Sur scène, on n'est pas là pour parler. Tout le monde rentre à la maison si on fait ça. Je ne suis pas un génie. Je laisse aller et ne suis pas du genre à rester assise à travailler dessus pendant des heures. J'ai traîné pendant deux ans avec Lenny Kaye. Il m'a dit : "Évidemment que ça va être dur pour toi, car tu sais ce que tu veux et ce que tu fais. Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils font". Il m'a dit aussi qu'il resterait bien tout le temps avec moi si sa femme lui permettait (rires). Dan se demandait tout le temps s'il ne devait pas reformer les Gories. Ok, why not ? Mais pour l'instant on est en tournée avec les Cramps. On nous attend au Fillmore. Est-ce qu'on peut remonter dans le van ?

D.I : Sur les pochettes ou sur scène, tu t'affiches comme une militante de la nudité...

M : C'est ce que je suis (elle se marre). Je ne veux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ressembler à une star des années 50, 60 ou 70. Je ne veux pas porter de panoplie. Je ne suis pas James Brown, ni Elvis. Je ne suis personne d'autre que moi. Parfois je suis un peu grasse, parfois un peu fluette. J'ai parfois un sein plus gros que l'autre, un bouton là parfois. Mais c'est moi. C'est ma vie, je ne sais pas combien elle va durer. Mais pendant que je suis là, je veux me sentir bien en étant moi-même. C'est ma petite mission, ça n'est pas énorme mais vraiment important. Pour certaines personnes, apparemment c'est vraiment dur. Il est plus facile de regarder la jolie fille à la télé et de se faire la même coupe de cheveux qu'elle. Peut-être qu'après tout je ne suis pas si intelligente que ça. Mais c'est tout ce que je peux faire. Essayer de faire quelque chose d'autre serait complètement dingue. Même si certains y arrivent très bien.

D.I : Une vraie thérapie...

M : Énorme en ce qui me concerne. Je n'ai pas trop l'habitude d'en parler, mais j'ai été maltraitée quand j'étais gamine. Bon, et après ? Mais je pense que c'est important. Quand on est gosse, ça n'est pas parce qu'on porte un bikini... Enfant, on devrait pouvoir aller nu à la plage. La principale raison qui m'a poussée à jouer dans les Doll Rods n'était pas le désir d'être sexy, c'était pour affronter mes pires peurs. Quand t'as été maltraitée, la première chose qui t'effraie, c'est de te retrouver seul dès que quelqu'un ferme la porte. Il y a un gros canapé, et on se dit alors qu'on veut se tirer de là. Je me sentais plus à l'aise de faire ça devant une centaine de personnes. Tout le monde est là, je vais bien, ils peuvent me voir. Christine savait ça, Dan aussi. Je leur suis reconnaissante pour ça, car ça demande quantité d'amour. Au fond de moi-même j'étais coincée dans une bulle de peur.

D.I : Ça semble parfois en mettre certains un peu mal à l'aise.

D.I : Ça semble parfois en mettre certains un peu mal à l'aise.M : Quelqu'un a craché hier soir. Ça m'était déjà arrivé, il y a un million d'années, quand nous avions joué avec les Cramps à Montréal. Je pense que c'est une façon punk rock de dire qu'on apprécie. Mais je dois dire que ça n'est pas ce que je préfère, ça se glisse dans le matos.. Tout le monde pense que Detroit est une grosse ville, mais c'est carrément petit en fait et tout le monde se connaît. Certains sont plus ou moins cruels que d'autres. Tout le monde est tellement connu, ce genre de trucs... On a parfois eu des critiques dans les journaux qui nous ont fait un peu mal. Mais rarement dans le public. Généralement, les gens restent littéralement bouche bée pendant les trois premières chansons. Mais au bout de la quatrième ou cinquième, ils aiment bien.

D.I : Et le fait de quitter les Etats-Unis pour l'Europe ? C'est une page qui se tourne ?

M : J'aime Detroit, c'est chez moi. Mais, du début à la fin, je n'ai jamais fait partie de la scène. Je ne sors jamais. Je jardine la plupart du temps, je fais des costumes, je cuisine, j'écris des chansons. Comme une vieille dame (rires). Il faut vraiment que ça soit un super concert pour que j'y aille. Je ne vais pas traîner dans les bars, je ne vais pas aux fêtes. Non pas que je sois contre ces choses, mais tout simplement parce que je suis alcoolique, en phase de guérison. J'avais vingt-trois ans quand il a fallu que je m'arrête. Le docteur m'a dit qu'il fallait que je change ma façon de vivre, l'alcool, la drogue, tout. Ou sinon je serais responsable de ma propre mort. Du sérieux. Si je vais à une fête où tout le monde est là à picoler, je m'ennuie. Pour beaucoup de gens, sortir implique nécessairement le fait de boire. Si on arrête, on peut très vite s'ennuyer dans sa tête. Il faut quelque chose de plus excitant dans la vie. C'est si différent de ce que vit le gars moyen accoudé au bar. Généralement, je préfère jouer dehors. Voir les arbres, mes amis, les fleurs et les oiseaux.

Vincent Hanon

Peu avant d'entrer en

scène, Nathaniel Mayer, Mister Detroit baddest en personne, tout

de blanc vêtu, la grande classe, jauge son public du balcon.

Le groupe, qui chauffe la salle pendant que Nathaniel, 63 ans en paraissant 75, descend doucement les escaliers (la canne n'est pas un artifice), est composé de trois blancs qui se sont révélés, passée l'éventuelle déception de ne pas trouver sur scène les attendus membres des Black Keys ou Dirtbombs, être les accompagnateurs idéaux : le batteur n'est autre que Bootsy X, de son vrai nom Bob Mulrooney, des légendaires Ramrods (re-formés, avec désormais Danny "Doll Rod" Kroha à la basse, un single chez Cass Records) et les deux autres Matthew Smith et Chad Gilchrist sont connus pour avoir monté The Outrageous Cherry (Detroit itou), Smith a joué aussi avec The Volebeats.

On a eu droit au meilleur du Mayer (hum), des débuts doo wop rythm and roll (Fortune Records 60-62) au deux récents albums (2004 et 2007). Quelques titres de early pépites : "Village of Love" ou "I Want Love And Affection (...Not The House Of Correction)", avec l'assistance de deux courageuses danseuses extraites du public qui sont montées sur scène afin de "shake this body that your mother gave to you", comme leur a demandé un Nathaniel charmeur qui a toujours un mot sympa, un petit geste ou un regard coquin pour le public. Les morceaux extraits du dernier album sonnent bien mieux sur scène, tel le génial "I'm A Lonely Man", "Everywhere I Go" ou l'éponyme "Why Don't You Give It To Me ?", avec des paroles explicitées par le très vert Nathaniel - "tu lui donnes bien, à lui, pourquoi je n'y aurais pas droit, moi ?" - montrant à quelle partie du corps féminin font référence les paroles. De l'album précédent (I Just Want To Be Held, disque de l'année 2004), nous avons eu droit à "I Wanna Dance With You", "I Found Out" (Lennon), "Leave Me Alone", "You Gotta Work" ("If you wanna get paid", chante Nathaniel avec des regards appuyés et affectueux vers ses musiciens). Et puis un morceau que j'attendais : "Satisfied Fool", un titre qu'à l'évidence Jack Yarber/Oblivian a écrit pour le maître (qu'on retrouve chanté par Jack sur la version LP de l'album des Cool Jerks Cleaned A Lot Of Plates In Memphis) et durant tout lequel mes cheveux sont restés dressés sur ma tête, vous savez, ce bonheur absolu qu'on ressent parfois à l'écoute d'un passage d'une chanson ("Second Cousin" des Flamin' Groovies par exemple, juste avant le solo de basse).

Après plus d'une heure de show, Nathaniel s'est autorisé un break bien mérité pour nous permettre d'aller acheter "disques et tee-shirts, là-bas dans le coin, on revient dans 10 minutes". Dix minutes bien tassées plus tard - une partie du public est déjà partie et l'ingé-son a tout coupé - retour promis pour deux morceaux endiablés.

Dire que le concert a bien failli être annulé faute de réservations ! C'est vrai qu'il a été peu ou mal annoncé (au passage, messieurs des Inrocktrucs, Nathaniel Mayer est plutôt à classer sur l'étagère "légende vivante" que dans le tiroir "illustre inconnu" hein... Mais les gens venus (une centaine) grâce au bouche à oreille ou sur recommandation d'amateurs avisés, sont tous repartis enchantés, pour le moins, et l'ont bien montré à un Nathaniel qui - il suffisait de fermer les yeux - a transporté tout le monde à Detroit, dans son univers. Un concert auquel il fallait être, un peu comme celui de Lee Hazlewood il y a cinq ans (son premier et dernier par ici -RIP-), mais çà, c'est une autre histoire...

Le groupe, qui chauffe la salle pendant que Nathaniel, 63 ans en paraissant 75, descend doucement les escaliers (la canne n'est pas un artifice), est composé de trois blancs qui se sont révélés, passée l'éventuelle déception de ne pas trouver sur scène les attendus membres des Black Keys ou Dirtbombs, être les accompagnateurs idéaux : le batteur n'est autre que Bootsy X, de son vrai nom Bob Mulrooney, des légendaires Ramrods (re-formés, avec désormais Danny "Doll Rod" Kroha à la basse, un single chez Cass Records) et les deux autres Matthew Smith et Chad Gilchrist sont connus pour avoir monté The Outrageous Cherry (Detroit itou), Smith a joué aussi avec The Volebeats.

On a eu droit au meilleur du Mayer (hum), des débuts doo wop rythm and roll (Fortune Records 60-62) au deux récents albums (2004 et 2007). Quelques titres de early pépites : "Village of Love" ou "I Want Love And Affection (...Not The House Of Correction)", avec l'assistance de deux courageuses danseuses extraites du public qui sont montées sur scène afin de "shake this body that your mother gave to you", comme leur a demandé un Nathaniel charmeur qui a toujours un mot sympa, un petit geste ou un regard coquin pour le public. Les morceaux extraits du dernier album sonnent bien mieux sur scène, tel le génial "I'm A Lonely Man", "Everywhere I Go" ou l'éponyme "Why Don't You Give It To Me ?", avec des paroles explicitées par le très vert Nathaniel - "tu lui donnes bien, à lui, pourquoi je n'y aurais pas droit, moi ?" - montrant à quelle partie du corps féminin font référence les paroles. De l'album précédent (I Just Want To Be Held, disque de l'année 2004), nous avons eu droit à "I Wanna Dance With You", "I Found Out" (Lennon), "Leave Me Alone", "You Gotta Work" ("If you wanna get paid", chante Nathaniel avec des regards appuyés et affectueux vers ses musiciens). Et puis un morceau que j'attendais : "Satisfied Fool", un titre qu'à l'évidence Jack Yarber/Oblivian a écrit pour le maître (qu'on retrouve chanté par Jack sur la version LP de l'album des Cool Jerks Cleaned A Lot Of Plates In Memphis) et durant tout lequel mes cheveux sont restés dressés sur ma tête, vous savez, ce bonheur absolu qu'on ressent parfois à l'écoute d'un passage d'une chanson ("Second Cousin" des Flamin' Groovies par exemple, juste avant le solo de basse).

Après plus d'une heure de show, Nathaniel s'est autorisé un break bien mérité pour nous permettre d'aller acheter "disques et tee-shirts, là-bas dans le coin, on revient dans 10 minutes". Dix minutes bien tassées plus tard - une partie du public est déjà partie et l'ingé-son a tout coupé - retour promis pour deux morceaux endiablés.

Dire que le concert a bien failli être annulé faute de réservations ! C'est vrai qu'il a été peu ou mal annoncé (au passage, messieurs des Inrocktrucs, Nathaniel Mayer est plutôt à classer sur l'étagère "légende vivante" que dans le tiroir "illustre inconnu" hein... Mais les gens venus (une centaine) grâce au bouche à oreille ou sur recommandation d'amateurs avisés, sont tous repartis enchantés, pour le moins, et l'ont bien montré à un Nathaniel qui - il suffisait de fermer les yeux - a transporté tout le monde à Detroit, dans son univers. Un concert auquel il fallait être, un peu comme celui de Lee Hazlewood il y a cinq ans (son premier et dernier par ici -RIP-), mais çà, c'est une autre histoire...

Patrick Bainée

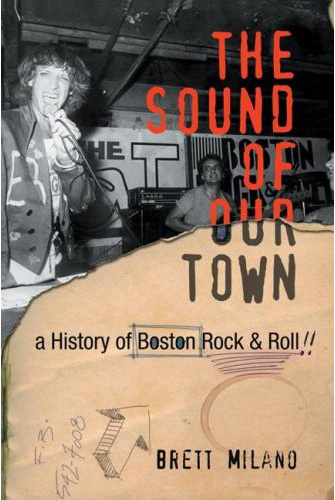

Brett Milano est un journaliste de Boston qui a notamment écrit Vinyl Junkies. Je ne résiste pas au plaisir provocateur de vous livrer une citation tirée du bouquin : "Ecouter un CD, c'est comme faire l'amour avec une capote". Le livre va même jusqu'à évoquer l'odeur particulière que dégageaient certains labels ! Il rappelle aussi que la musique est affaire de fans, de partage, et non un truc de collectionneurs compulsifs : On se fait mousser auprès de qui avec son disque rarissime de machin-truc ? Des deux ou trois types qui le convoitent et basta. Et tous les autres vous regardent en pensant "ouais, et alors ?". Ce bouquin est un must pour tout amateur de galettes en vinyle, une référence même, un peu comme Le Principe de Peter l'est à la sociologie.

Le nouveau livre de Brett Milano s'appelle The Sound Of Our Town - A History Of Boston Rock'n'Roll. Pourquoi conseiller ici un livre consacré à Boston ? D'abord parce que Chuck Berry nous avait bien prévenus ("They're really rockin' in Boston") et qu'ensuite, faut-il le rappeler, Dig It ! est une sorte d'excroissance de Nineteen Mag, qui était lui-même un genre de fan club des Real Kids. Entre autres. Alors...

Boston ! Son hymne "Dirty Water", "Boston, you're my home", chanson qui a en fait été écrite par un Standell (Ed Cobb), seulement Bostonien d'adoption, pour sa petite amie qui était bien de la ville, elle.

Le bouquin avec ses personnages récurrents, Willie Alexander qui a fourni un tas de flyers et photos, Jonathan Richman ou encore JJ Rassler, est une mine de détails, une succession de virées dans des lieux mythiques et un florilège d'anecdotes : "Gangwar" et sa dernière strophe que Gene Maltais a "oublié" de chanter lors de l'enregistrement, les Rockin' Ramrods qui composaient leurs morceaux en bagnole sur la base de ce qu'ils entendaient à la radio, comme ce "Don't Fool With Fu Manchu" directement pompé sur "Louie Louie" (ils ont quand même écrit "She Lied", un classique qui ne ressemble à aucun autre). On apprend aussi que c'est la mère de Freddy Cannon qui lui a écrit "Tallahassee Lassie". Et puis il y a ce DJ, Arnie "Woo Woo" Ginsburg, à qui la chaîne Adventure Car Hop avait dédié un hamburger : le Ginsburger, un double burger servi sur un 45 tours, avec une serviette au milieu quand même, le disque était censé être écouté !

On retrouve les groupes connus bien sûr : Boston (il semble que Nirvana ait repompé une de leurs mélodies pour "Smells Like Teen Spirit", peut-être pour ça que je n'ai jamais aimé Nirvana ?), Aerosmith, dont on connaît enfin la vraie origine du nom (page 68, hé hé), le J. Geils Band qui faisait déjà la fête dans la bagnole sur le chemin des concerts, l'esprit même de l'attitude R'n'R, les Modern Lovers, qui ont perverti Ric Ocasek quittant le folk pour former un R'n'R band : les Cars (Jojo avait suggéré qu'ils s'appellent Richard & The Rabbits - en hommage à Richard & the Young Lions peut-être ?), les Pixies qui pour leur premier concert avaient attiré du monde chez Jacks en placardant des flyers "Death To The Pixies" un peu partout alentour. Et les Lyres de Jeff "Monoman" Conolly avec cette histoire d'œil replacé dans son orbite après une altercation avec le batteur en début de show qu'il fallait assurer coûte que coûte, c'était leur premier à Seattle.

On s'attarde aussi sur les (relativement) moins connus : les Sidewinders, d'Andy Paley, les Orchestra Luna, dont s'inspirent largement les Dresden Dolls aujourd'hui.

Il y a aussi bien sûr les Kids, déjà "décalés" à l'époque, devenus les Real Kids car Kids était pris, après que David Johansen leur ait soufflé "c'est vous les vrais Kids". Comme Jonathan Richman, John Felice a le don de vous rendre familiers des lieux ou des ambiances inconnus ("Sun shines on the Common At Noon, all the girls look like you"). À propos, les Real Kids existent toujours, avec juste Felice comme membre originel, et un son plus garage que power pop, d'après ce que j'ai pu en entendre. Autour des Real Kids : les Nervous Eaters, dont le nom vient de la mère du bassiste, qui avait noté leur ferveur à se jeter sur les plats qu'elle leur cuisinait. Rien sur les Varmints en revanche.

Le passage sur Jesus Christ Allin (son vrai nom de baptême ! Sa mère le fit plus tard inscrire à l'école sous le prénom moins voyant de Kevin), plus connu comme GG Allin, est très instructif, s'attachant davantage à la psychologie de l'olibrius qu'à ses frasques - il avalait notamment tout ce que lui donnait le public, jusqu'à du laxatif pour chevaux ! Il rêvait de mourir sur scène mais n'a pas eu cette chance (!). Il s'en fallut de quelques heures...

Il y a aussi les rencontres a priori improbables (Modern Lovers - Velvet Underground) et les lieux légendaires : le Rathskeller, celui du fameux Live At The Rat, le Rat donc, avec ses inscriptions dans les toilettes pour dames, précisant quelle rock star est un bon coup et qui ne l'est pas, un endroit magique où tous les groupes pouvaient jouer sans a priori de la part du public, qu'ils soient débutants ou s'appellent Police. Le Boston Tea Party, qui était au départ une synagogue, Harvard et ses rencontres ayant provoqué de nombreux groupes ou pas : Peter Wolf et Van Morrison, parti en solo avec le succès de Astral Weeks, ou Gary Tashian (Remains) qui traînait avec Gram Parsons, parti rejoindre les Byrds. C'est aussi lors d'un show au Harvard Square Theater que Jon Laudau a vu en Bruuuuce le futur du R'n'R. Tous ces endroits magiques disparaîtront à la fin des tristes annnées 90 qui ont connu la fermeture du Rat, en 1997, pour faire place à un hôtel, et plein d'autres clubs dans la foulée, devenus des bureaux (The Channel) quand ce n'est pas une pizzeria (Storyville)...

Le livre est également une visite guidée (digne du Rock'n'Roll Traveler USA) des salles de concerts et clubs (un de perdu, deux de retrouvés, ça marchait comme ça à Boston) ou magasins de disques, largement représentés par les Newbury Comics. En revanche, pas vu mention du meilleur magasin, In Your Ear, pourtant déjà ancien.

Les labels ne sont pas oubliés : Bosstown Records, aucun succès, pour ses groupes non plus d'ailleurs. Tel The Crow, rebaptisé ainsi par les autres en hommage à sa chanteuse noire, dont la mère pensait que le manque de succès venait du nom du groupe (Bad Luck), la gloire fut au rendez-vous plus tard, sous son propre nom cette fois : Donna Summer, et puis le label est devenu MGM...

Boston, terre d'accueil privilégiée du hardcore, via la compilation This Is Boston, Not LA. Mais aussi Boston et son public parfois pas très ouvert... Difficile pour les girls bands de se faire une place avant l'arrivée du 'zine Boston Groupie News. Un public pas toujours enclin à accepter les trucs "décalés" : les Women Of Sodom ou les plus récents mais tout aussi provocateurs Dresden Dolls ont dû aller chercher (et trouver) un minimum de support ailleurs (New York, pas très loin), mais un public fidèle supporter des combos "bien rock" locaux, même si leur notoriété le reste (locale) : Bags, Bullet La Volta, Shods, The Upper Crust, un groupe apprécié par les Cramps, qui soignait beaucoup son look - du costume de business men à l'habit du 18ème siècle. Ils auraient pu avoir du succès si leur leader n'était pas parti écrire des discours pour Bill Clinton.

Le bouquin dénonce également un certain nombre d'absurdités, comme ce fric dépensé stupidement par les maisons de disques qui recommençaient à signer à tour de bras au début des années 90 : la limousine qui vient chercher le groupe dans le trou à rats où il vit pour l'amener au concert, ce genre de trucs...

On peut quand même faire quelques reproches au bouquin : peut-être un peu trop de place consacrée à certains (Mission Of Burma) et pas assez à d'autres (Modern Lovers, Real Kids). Et puis, comme dans tous les livres sur la musique en général ou sur un groupe en particulier, on peut déplorer la partie congrue relative au passé proche et au présent, limitée à un name dropping même pas complet : Thee Monkeys Butlers par exemple (sorte de Mummies en plus sympas), devront attendre de faire partie de "l'Histoire" et un Volume 2 sur Boston pour qu'on parle d'eux.

Passées ces petites faiblesses, le bouquin, qui présente une analyse avisée du milieu du rock ("le R'n'R a sûrement été inventé par des teenagers, mais au milieu des 80's, les groupes étaient sous-représentés dans cette catégorie d'âge, à Boston comme dans le reste du pays"), mérite globalement une appréciation de 18/20, 3 kudos ou 4 étoiles selon votre mode de cotation favori.

Brett Milano est un journaliste de Boston qui a notamment écrit Vinyl Junkies. Je ne résiste pas au plaisir provocateur de vous livrer une citation tirée du bouquin : "Ecouter un CD, c'est comme faire l'amour avec une capote". Le livre va même jusqu'à évoquer l'odeur particulière que dégageaient certains labels ! Il rappelle aussi que la musique est affaire de fans, de partage, et non un truc de collectionneurs compulsifs : On se fait mousser auprès de qui avec son disque rarissime de machin-truc ? Des deux ou trois types qui le convoitent et basta. Et tous les autres vous regardent en pensant "ouais, et alors ?". Ce bouquin est un must pour tout amateur de galettes en vinyle, une référence même, un peu comme Le Principe de Peter l'est à la sociologie.

Le nouveau livre de Brett Milano s'appelle The Sound Of Our Town - A History Of Boston Rock'n'Roll. Pourquoi conseiller ici un livre consacré à Boston ? D'abord parce que Chuck Berry nous avait bien prévenus ("They're really rockin' in Boston") et qu'ensuite, faut-il le rappeler, Dig It ! est une sorte d'excroissance de Nineteen Mag, qui était lui-même un genre de fan club des Real Kids. Entre autres. Alors...

Boston ! Son hymne "Dirty Water", "Boston, you're my home", chanson qui a en fait été écrite par un Standell (Ed Cobb), seulement Bostonien d'adoption, pour sa petite amie qui était bien de la ville, elle.

Le bouquin avec ses personnages récurrents, Willie Alexander qui a fourni un tas de flyers et photos, Jonathan Richman ou encore JJ Rassler, est une mine de détails, une succession de virées dans des lieux mythiques et un florilège d'anecdotes : "Gangwar" et sa dernière strophe que Gene Maltais a "oublié" de chanter lors de l'enregistrement, les Rockin' Ramrods qui composaient leurs morceaux en bagnole sur la base de ce qu'ils entendaient à la radio, comme ce "Don't Fool With Fu Manchu" directement pompé sur "Louie Louie" (ils ont quand même écrit "She Lied", un classique qui ne ressemble à aucun autre). On apprend aussi que c'est la mère de Freddy Cannon qui lui a écrit "Tallahassee Lassie". Et puis il y a ce DJ, Arnie "Woo Woo" Ginsburg, à qui la chaîne Adventure Car Hop avait dédié un hamburger : le Ginsburger, un double burger servi sur un 45 tours, avec une serviette au milieu quand même, le disque était censé être écouté !

On retrouve les groupes connus bien sûr : Boston (il semble que Nirvana ait repompé une de leurs mélodies pour "Smells Like Teen Spirit", peut-être pour ça que je n'ai jamais aimé Nirvana ?), Aerosmith, dont on connaît enfin la vraie origine du nom (page 68, hé hé), le J. Geils Band qui faisait déjà la fête dans la bagnole sur le chemin des concerts, l'esprit même de l'attitude R'n'R, les Modern Lovers, qui ont perverti Ric Ocasek quittant le folk pour former un R'n'R band : les Cars (Jojo avait suggéré qu'ils s'appellent Richard & The Rabbits - en hommage à Richard & the Young Lions peut-être ?), les Pixies qui pour leur premier concert avaient attiré du monde chez Jacks en placardant des flyers "Death To The Pixies" un peu partout alentour. Et les Lyres de Jeff "Monoman" Conolly avec cette histoire d'œil replacé dans son orbite après une altercation avec le batteur en début de show qu'il fallait assurer coûte que coûte, c'était leur premier à Seattle.

On s'attarde aussi sur les (relativement) moins connus : les Sidewinders, d'Andy Paley, les Orchestra Luna, dont s'inspirent largement les Dresden Dolls aujourd'hui.

Il y a aussi bien sûr les Kids, déjà "décalés" à l'époque, devenus les Real Kids car Kids était pris, après que David Johansen leur ait soufflé "c'est vous les vrais Kids". Comme Jonathan Richman, John Felice a le don de vous rendre familiers des lieux ou des ambiances inconnus ("Sun shines on the Common At Noon, all the girls look like you"). À propos, les Real Kids existent toujours, avec juste Felice comme membre originel, et un son plus garage que power pop, d'après ce que j'ai pu en entendre. Autour des Real Kids : les Nervous Eaters, dont le nom vient de la mère du bassiste, qui avait noté leur ferveur à se jeter sur les plats qu'elle leur cuisinait. Rien sur les Varmints en revanche.

Le passage sur Jesus Christ Allin (son vrai nom de baptême ! Sa mère le fit plus tard inscrire à l'école sous le prénom moins voyant de Kevin), plus connu comme GG Allin, est très instructif, s'attachant davantage à la psychologie de l'olibrius qu'à ses frasques - il avalait notamment tout ce que lui donnait le public, jusqu'à du laxatif pour chevaux ! Il rêvait de mourir sur scène mais n'a pas eu cette chance (!). Il s'en fallut de quelques heures...

Il y a aussi les rencontres a priori improbables (Modern Lovers - Velvet Underground) et les lieux légendaires : le Rathskeller, celui du fameux Live At The Rat, le Rat donc, avec ses inscriptions dans les toilettes pour dames, précisant quelle rock star est un bon coup et qui ne l'est pas, un endroit magique où tous les groupes pouvaient jouer sans a priori de la part du public, qu'ils soient débutants ou s'appellent Police. Le Boston Tea Party, qui était au départ une synagogue, Harvard et ses rencontres ayant provoqué de nombreux groupes ou pas : Peter Wolf et Van Morrison, parti en solo avec le succès de Astral Weeks, ou Gary Tashian (Remains) qui traînait avec Gram Parsons, parti rejoindre les Byrds. C'est aussi lors d'un show au Harvard Square Theater que Jon Laudau a vu en Bruuuuce le futur du R'n'R. Tous ces endroits magiques disparaîtront à la fin des tristes annnées 90 qui ont connu la fermeture du Rat, en 1997, pour faire place à un hôtel, et plein d'autres clubs dans la foulée, devenus des bureaux (The Channel) quand ce n'est pas une pizzeria (Storyville)...

Le livre est également une visite guidée (digne du Rock'n'Roll Traveler USA) des salles de concerts et clubs (un de perdu, deux de retrouvés, ça marchait comme ça à Boston) ou magasins de disques, largement représentés par les Newbury Comics. En revanche, pas vu mention du meilleur magasin, In Your Ear, pourtant déjà ancien.

Les labels ne sont pas oubliés : Bosstown Records, aucun succès, pour ses groupes non plus d'ailleurs. Tel The Crow, rebaptisé ainsi par les autres en hommage à sa chanteuse noire, dont la mère pensait que le manque de succès venait du nom du groupe (Bad Luck), la gloire fut au rendez-vous plus tard, sous son propre nom cette fois : Donna Summer, et puis le label est devenu MGM...

Boston, terre d'accueil privilégiée du hardcore, via la compilation This Is Boston, Not LA. Mais aussi Boston et son public parfois pas très ouvert... Difficile pour les girls bands de se faire une place avant l'arrivée du 'zine Boston Groupie News. Un public pas toujours enclin à accepter les trucs "décalés" : les Women Of Sodom ou les plus récents mais tout aussi provocateurs Dresden Dolls ont dû aller chercher (et trouver) un minimum de support ailleurs (New York, pas très loin), mais un public fidèle supporter des combos "bien rock" locaux, même si leur notoriété le reste (locale) : Bags, Bullet La Volta, Shods, The Upper Crust, un groupe apprécié par les Cramps, qui soignait beaucoup son look - du costume de business men à l'habit du 18ème siècle. Ils auraient pu avoir du succès si leur leader n'était pas parti écrire des discours pour Bill Clinton.

Le bouquin dénonce également un certain nombre d'absurdités, comme ce fric dépensé stupidement par les maisons de disques qui recommençaient à signer à tour de bras au début des années 90 : la limousine qui vient chercher le groupe dans le trou à rats où il vit pour l'amener au concert, ce genre de trucs...

On peut quand même faire quelques reproches au bouquin : peut-être un peu trop de place consacrée à certains (Mission Of Burma) et pas assez à d'autres (Modern Lovers, Real Kids). Et puis, comme dans tous les livres sur la musique en général ou sur un groupe en particulier, on peut déplorer la partie congrue relative au passé proche et au présent, limitée à un name dropping même pas complet : Thee Monkeys Butlers par exemple (sorte de Mummies en plus sympas), devront attendre de faire partie de "l'Histoire" et un Volume 2 sur Boston pour qu'on parle d'eux.

Passées ces petites faiblesses, le bouquin, qui présente une analyse avisée du milieu du rock ("le R'n'R a sûrement été inventé par des teenagers, mais au milieu des 80's, les groupes étaient sous-représentés dans cette catégorie d'âge, à Boston comme dans le reste du pays"), mérite globalement une appréciation de 18/20, 3 kudos ou 4 étoiles selon votre mode de cotation favori.

Patrick Bainée

(Retour à la page articles principale)

(Retour à la page articles principale)

Sans pour autant d'ailleurs que les balises soient

trop nettement posées sur un terrain ou sur un autre. Ainsi, ils

joueront "I Don't Mind", gospel déchiré emprunté

à James Brown, que les Who s'étaient chargé,

dès 65, de populariser auprès des gosses blancs des deux

côtés de l'Atlantique. Tandis que leur propre "They Were

Kings" est une aubade passionnée aux Gories, Doo Rag et autres

détraqués ayant pris le taureau par les cornes à

un moment ou ce n'était guère dans l'air du temps. En lui

collant la tête dans le sac, comme Jon le chante si joliment. On

n'est pas non plus chez des évangélistes bas du front qui

croient que tout s'est arrêté avec l'avion de Buddy Holly

ou le taxi de Cochran. A preuve ce salut discret mais distingué

aux Flamin' Goovies de "Doctor Boogie", pêché sur Teenage

Head, lui même repiquage peu discret du matois "Boogie Disease"

de Doctor Ross et dont on retrouve un écho évident

à la fin de "You Got What I Need" qu'ils ont aussi joué

ce soir là avec une grâce toute féline.

Sans pour autant d'ailleurs que les balises soient

trop nettement posées sur un terrain ou sur un autre. Ainsi, ils

joueront "I Don't Mind", gospel déchiré emprunté

à James Brown, que les Who s'étaient chargé,

dès 65, de populariser auprès des gosses blancs des deux

côtés de l'Atlantique. Tandis que leur propre "They Were

Kings" est une aubade passionnée aux Gories, Doo Rag et autres

détraqués ayant pris le taureau par les cornes à

un moment ou ce n'était guère dans l'air du temps. En lui

collant la tête dans le sac, comme Jon le chante si joliment. On

n'est pas non plus chez des évangélistes bas du front qui

croient que tout s'est arrêté avec l'avion de Buddy Holly

ou le taxi de Cochran. A preuve ce salut discret mais distingué

aux Flamin' Goovies de "Doctor Boogie", pêché sur Teenage

Head, lui même repiquage peu discret du matois "Boogie Disease"

de Doctor Ross et dont on retrouve un écho évident

à la fin de "You Got What I Need" qu'ils ont aussi joué

ce soir là avec une grâce toute féline.